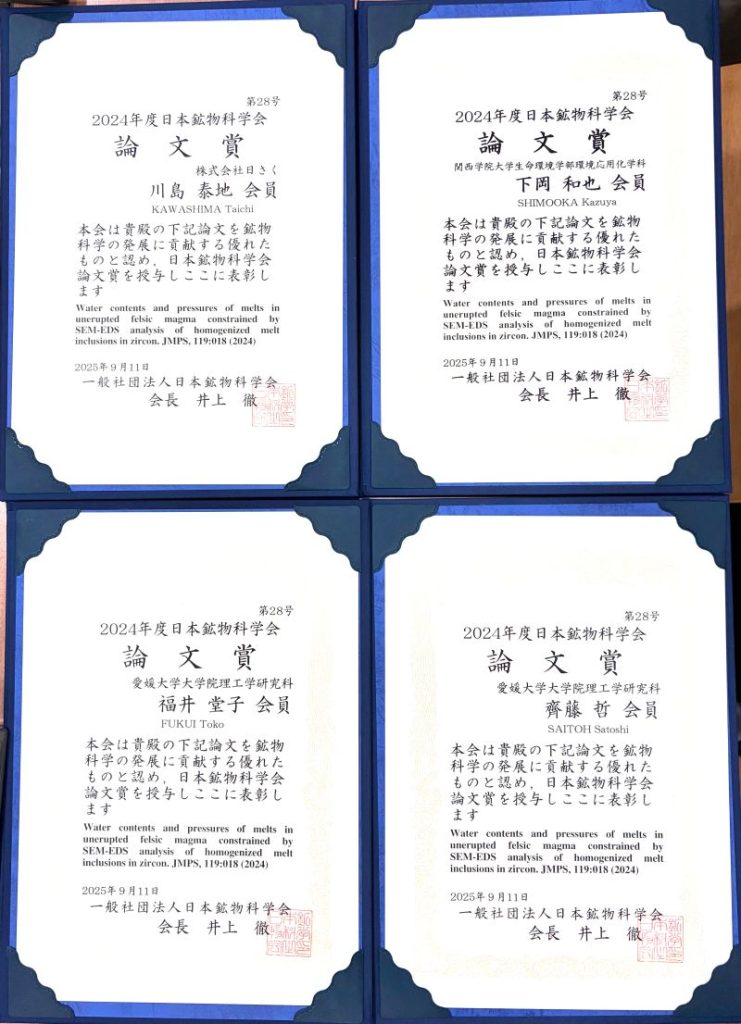

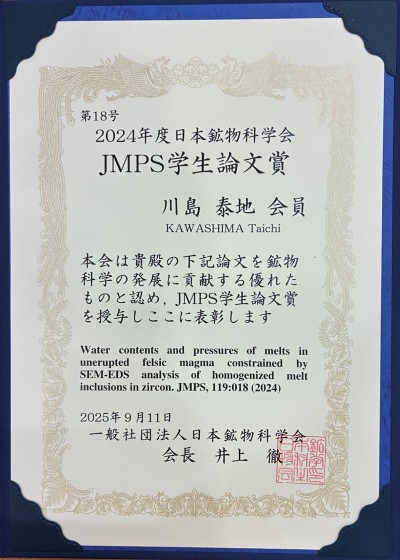

令和7年9月10日(水)~12日(金)に山口大学で開催された「日本鉱物科学会2025年 年会・総会」において、本学大学院理工学研究科修了生の川島泰地さん(現所属:株式会社 日さく)、同じく修了生の下岡和也さん(現所属:関西学院大学生命環境学部)、博士後期課程2年の福井堂子さん、齊藤哲准教授が、「日本鉱物科学会論文賞」を受賞しました。この賞は日本鉱物科学会発行の学術誌に発表された、優れた研究論文の著者に対し贈られる賞です。

受賞対象論文は「Water contents and pressures of melts in unerupted felsic magma constrained by SEM-EDS analysis of homogenized melt inclusions in zircon(和訳:ジルコン中メルト包有物の均質化実験とSEM-EDS分析から制約した非噴出珪長質マグマ中のメルト含水量と圧力)」で、日本鉱物科学会発行の英文誌である「Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (JMPS)」誌に2024年に公表されました。著者4名の論文投稿時の所属は、いずれも本学大学院理工学研究科です。

本論文では、マグマが地下深部でゆっくり冷えて固まった岩石(火成岩)の代表とも言える花崗岩について、特に「ジルコン」という構成鉱物と、それに含まれる微細な「メルト包有物」に着目しました。本学理工学研究科に設置されている「ピストン-シリンダー型高温高圧発生装置」を用いてジルコン中の包有物をメルトの状態に戻して均質化させ、さらに「SEM-EDS(X線分析装置付き走査型電子顕微鏡)」を用いて化学組成分析を行い、その解析結果からメルトの含水量と圧力を読み解きました。その結果、調査対象とした花崗岩については、マグマの地下深部からの上昇に伴い、メルトの含水量が減少していること、すなわちマグマの上昇による減圧のためメルトが含水飽和に達し、マグマが水を放出しながら上昇してきた様子が描き出されました。この解析手法は本学理工学研究科の「自前の装置」を用いたものですが、本論文により世界で初めて提案・実践したものであり、その学術的意義と発展性が高く評価され、「日本鉱物科学会論文賞」の対象となりました。さらに筆頭著者の川島さんは、論文投稿時に理工学研究科の大学院生(博士前期課程1年)であったため、本論文は「JMPS学生論文賞」の受賞対象にもなり、「論文賞」と合わせてのダブル受賞となりました。

なお、本論文の研究地域は、愛媛県松山市の三津浜港からフェリーで1時間ほどで行くことができる、屋代島(山口県周防大島町)です。屋代島に広くみられる白亜紀に形成された花崗岩を研究対象としましたが、本論文で新たに提案した研究・解析手法は、その学術的意義から日本国内にとどまらず、世界各地の様々な時代に形成された花崗岩への適用が期待されています。花崗岩は大陸地殻の主要な構成岩石ですが、大陸地殻の存在は他の惑星には見られない地球固有の特徴です。46億年の地球史において多くの謎の残る大陸地殻の形成・進化過程の解明に、本論文で提案した研究手法が大きく貢献していくものと思われます。

-1-1024x688.jpg)

<大学院理工学研究科>