『フランス演劇にみるボディワークの萌芽』の出版

※掲載内容は執筆当時のものです。

俳優が表現する「内面」とは?

パリ市内の図書館

私の研究は、19世紀末のフランス演劇において「表現」がどのような変容を迎えていたかを明らかにすることにあります。

演劇史では、この時代に演出家が「誕生」したと言われます。現在の私たちにとっては当たり前のものである「演出」が、ひとつの芸術として独立するようになるのです。このことによって、同じ台本を上演する場合でもまったく違う舞台表現が可能になるということが明確になり、台本の内容を伝えるのではなく、舞台独自の表現を生かすような演劇作品が登場します。これは、私たちが現在出会う実験的な舞台をつくり出すための基礎になっています。そこで私は、この時代に「演劇」という概念がどう変化したのかを研究しています。

そしてもうひとつ、この時代の大きな特徴として、演劇人たちが人間の「内面」をより直接的な形で描こうとしたことが挙げられます。このため、極端に長いモノローグだけでつくられた劇や、内面の微細な状態に焦点をあてるために舞台上ではほとんどなにもおこらない劇がつくられます。さらには、「第二幕の舞台は脳である」というように、直接的に脳の中身を舞台上に表現しようとする試みまでなされます。これは「脳のドラマ」と呼ばれています。そしてこのような劇を表現するために、伝統的な感情表現の枠を超えた表現が探究されることになります。整然とした心理描写からはこぼれ落ちてしまう、本人も意識できないような「内面」を俳優はどうやって表現するのか——それを明らかにすることが私の研究の目ざすところです。

研究の特色

フランス国立図書館

19世紀末のフランスでは、文学者や芸術家がたくさんの新聞や雑誌を発行していました。この時代のことを研究するためには、書籍だけを見ていては追えない部分がほとんどです。こうした小雑誌の研究は、フランスでも近年になってさかんになっています。

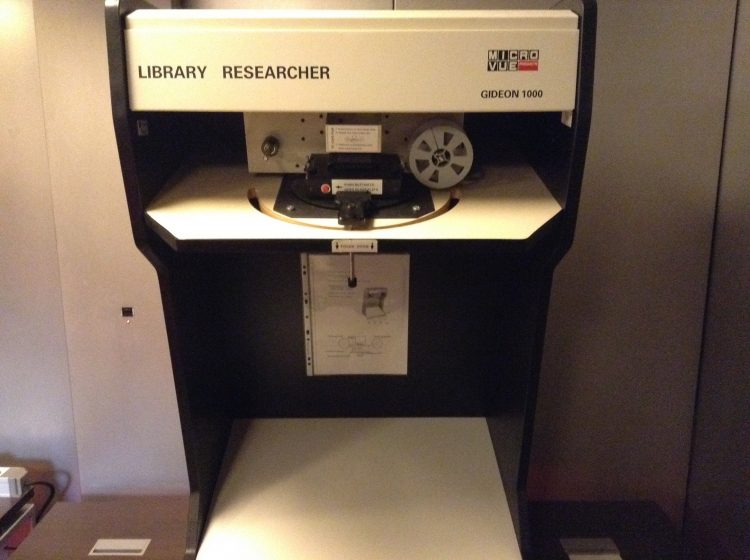

私自身は、このような雑誌をマイクロフィルムで閲覧するため、フランスの国立図書館に調査に出かけています。電子化は進んでいますが、まだまだ現地に行かないと見られない資料が多くあるからです。フランスの国立図書館のなかでも、演劇専用の別館はかなりゆったりした時間が流れていて、司書さんは1日に2度、決まった時間にしか本を探しに行ってくれません。資料によっては、お願いした3日後にようやく届くものもあります。私が閲覧する資料のほとんどはコピーもできないため、現地で読んでこなければなりません。コピーができないのは、古い本はコピーすることによって壊れてしまうこともあるからです。閲覧のときにも、専用のクッションを渡されて、本を傷めないように閲覧することが求められることもあります。愛媛大学に赴任するまえは、3ヶ月フランスに滞在して、3年分の週刊誌を細かく読んでいったこともあります。この調査の結果をまとめた論文では、日本フランス語学フランス文学会奨励賞をいただきました。また、この論文をはじめとする研究を、2015年『フランス演劇にみるボディワークの萌芽』(世界思想社)というタイトルの本として出版しました。

19世紀末の新聞や雑誌は、現在ほど「公式」のものではありません。読者が限られていたため、そして書き手も読者もほとんど知り合いという状況のため、現在の読者から見ると感情的な記事もしばしば見られます。暗黙のことについては、書かれていないことも多くあります。マイクロフィルムや古い本をひたすら読んでいくのは地味な作業ですが、このような記事を読み解き、暗黙のことがわかるようになってくると、細かなことが書かれているだけにより生き生きと当時の状況が伝わってきます。

- マイクロフィルムを閲覧する機械

- コピーもできない貴重本を閲覧するための専用クッション

研究の魅力

私がしているのは19世紀末の研究ですが、これは現代にも通じるところがあります。それは、科学との関係です。

クローンや遺伝子操作、AIをめぐる話題は、年々スピードを増して進行しているように思えます。たとえば去年のクリスマスまえには、イギリスでロボットとの恋愛をテーマにさまざまな分野の研究者が集って話し合いが交わされました。50年後にはロボットと結婚するようになるだろうという意見に対し、離婚の可能性までが議論に上ったようです。このように現実がどんどんと変容していくときに、芸術が私たちの想像力を鍛えてくれることがあります。科学の発展が私たちにもたらす影響について、私たちは、たとえば物語によって、またはテクノロジーを使った芸術作品によって、日々考えるきっかけを与えられているのです。

このように、あらたな現実に対する想像力を刺激することは、芸術の役割のひとつです。舞台芸術においても、10年以上まえに、ホログラムだけを使った上演がおこなわれ、舞台上に「人間」がいないその作品が果たして演劇作品であるのかについて活発な議論がおこなわれました。舞台芸術は、実際に目のまえに「もの」あるいは「からだ」が提示されるジャンルですので、「存在」についての問いを提起しやすいと言えるでしょう。

19世紀末もまた、科学が急激に発展し、人びとの認識に大きな変化があった時代です。人間の「内面」の表現について問うことは、まさにこの時代の「人間」という認識の変化について問うことにほかなりません。19世紀末の芸術家たちが、科学の進歩によって戸惑い、あらたな認識をなんとか芸術に昇華しようとするさまを研究することは、現在の私たちが、芸術を通じてどのような認識を育てていくのかを考えることでもあります。自分自身が体験している途中の現在のことはどうしても捉えにくい部分がありますが、過去を補助線にすることで現在が見えてくることは、研究の大きな魅力と言えるでしょう。

- フランス国立図書館。地下4階ですが陽光を取りこむ工夫がされています。

- 演劇専門の閲覧室もあるフランス国立図書館の別館

今後の展望

上に書いたように、当時の科学の展開と芸術の関係を明らかにするためには、現在に至るまで残っているものだけを検討するだけでは不充分です。むしろ、時代の流れとともに価値が認められなくなったものでも、当時の人たちにインパクトを与えたものであれば、それを研究することで見えてくるものがあります。

このような視点から当時の思想の状況を考えるために、昨年末、19世紀フランス哲学研究会という研究チームの立ち上げに参加しました。さまざまな専門分野の研究者とともに、研究を深めていくのを楽しみにしています。

この研究を志望する方へ

2015年から愛知県芸術劇場では、「感動を疑え」というフレーズとともに、実験的な上演を紹介する試みがなされています。2016年のチラシでは、「気持ちいい感動より、ざらついた衝動」というコピーが大きく掲げられていました。

芸術の研究を志す人も、そうでない人も、若いうちにいろんな種類のものを見てほしいと思います。結果的に嫌いだと思うものでも、とにかく「食わず嫌い」はせずにたくさんのものにふれてください。1週間後には忘れてしまう気持ちいい感動だけではなく、数年経っても後味が残っているざらついた衝動を体験する機会をたくさんつくって、それからの人生で出会えるものの幅をひろげていってほしいと思います。

この研究活動は、教員の実績ハイライトにも掲載されています。

教員の実績ハイライトとは、教員の「教育活動」「研究活動」「社会的貢献」「管理・運営」ごとに、特色ある成果や業績を精選・抽出したもので、学内のみならず学外にも広く紹介することとしています。