この講義では、水の流れを支配する法則について、物理的な意味を理解した上で、数学を駆使し、多様な水理現象への適用力を身につけることを目的としています。

授業内容

※広報課の職員が実際に受講しました。

この授業では、農学部生物環境学科地域環境工学コース及び水環境再生科学特別コースのカリキュラムにおいて最も基礎となる科目の一つで、多くの「水」に関する応用分野を理解するために必須の知識や考え方を身に着けることができます。

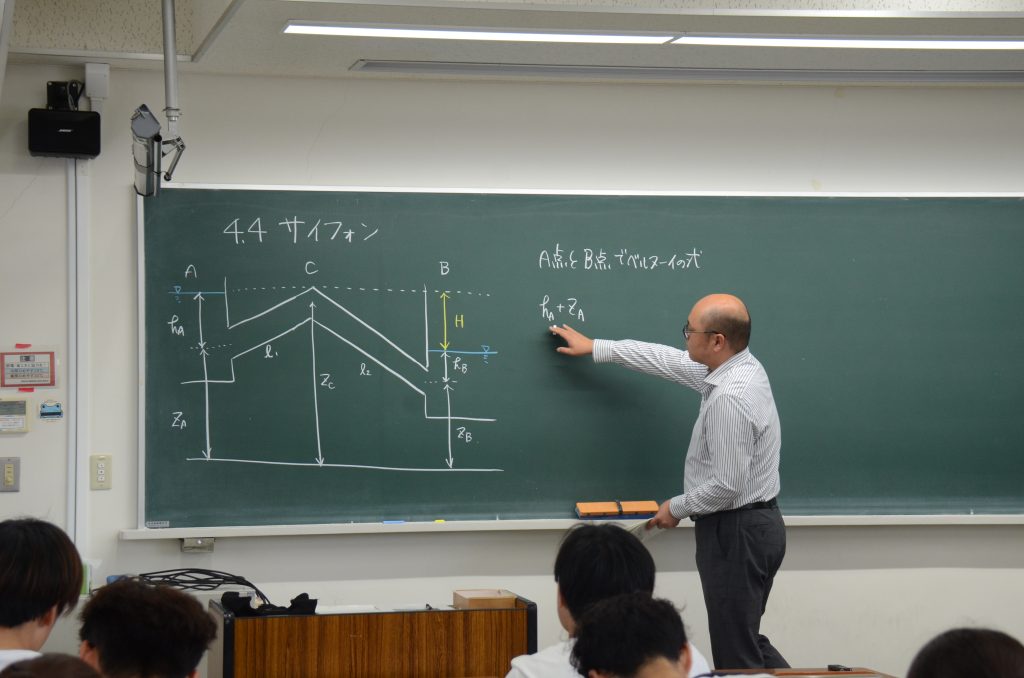

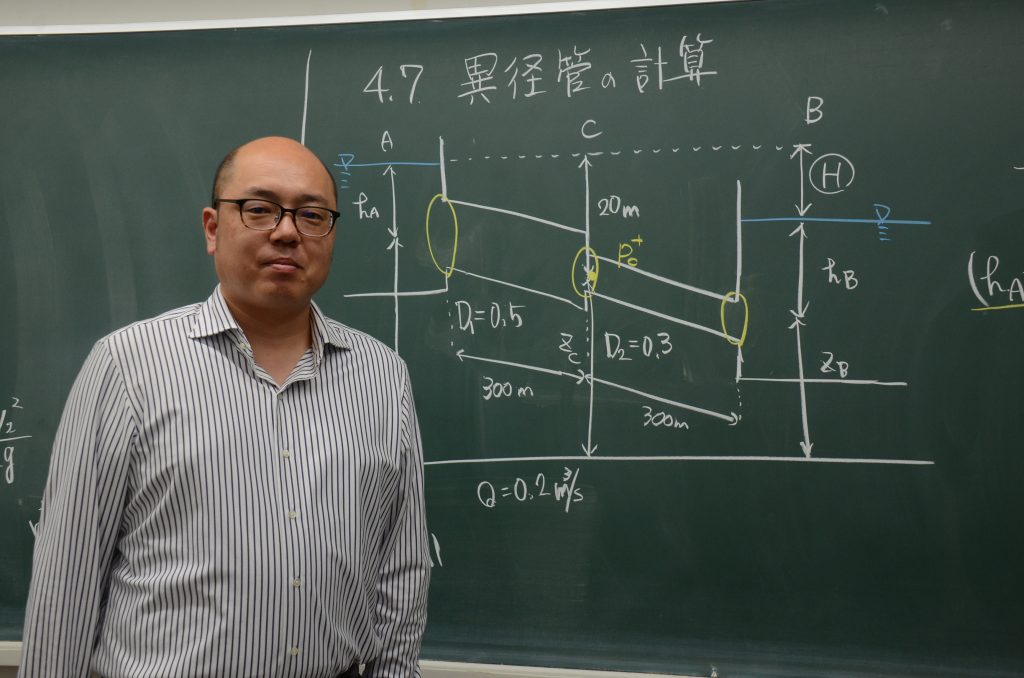

今回は、テスト直前の授業に参加させていただきました。授業は、これまでに学んだ原理や考え方を応用しながら、管内を流れる水量や圧力を算出するという実践的な形式で進められていました。管内では摩擦などによってエネルギーが失われるため、100%のエネルギーが保存されるわけではありません。そこで、失われるエネルギーを計算することで、より実態に近い水量や圧力の計算が可能になるのだそうです。

授業は、先生が黒板に問題を書き記し、時間を設定したあと、学生がそれに取り組むというスタイルでした。先生は教室全体の様子を見ながら、悩んでいる学生に声をかけてサポートし、板書が追い付いているかを気にするなど、常に受講する学生に気を配っていました。

教室は高校や中学校に似た造りで、私はとても懐かしく思いました。また、先生と学生の距離が近く、集中しやすい環境が整っていることも、この授業の特徴だと感じました。授業終了後には教室に残った先生に対し、学生たちがわからなかった問題について直接質問しており、真剣に学ぶ姿勢が伝わってきました。

今回の内容は、私にとっては全くの専門外で、先生や学生が当然のように使っている考え方や原理が非常に難しかったため、学生たちが帰ったあと、先生に「問題にあったサイフォンとは何か」や「今日の授業内容は日常生活のどのような場面に活用されているのか」などを質問してみました。

先生は水の高低差によって水が流れる仕組みや、モーターなどの動力源を使わずに水を移動させる方法について丁寧に教えてくださいました。日常生活とのつながりとして、トイレや灯油ポンプなどにこの仕組みが活用されていることや、近年SDGsの観点から注目されている、環境に配慮したエネルギー開発の一環として、小規模な水源を利用した「小水力発電」にも水理学が応用されていることを教えていただき、大変興味深いと感じました。

この授業は、将来、農業のインフラ整備に携わる学生にとって、基礎となる非常に重要な内容であると思います。先生が親身になってサポートしてくれますし、私自身も「興味」と「面白い」を沢山感じることができました。

教員からのコメント

農業を営む上で、水が欠かせないことは言うまでもありません。それでは、その大切な水はどのようにして確保されているのでしょうか? もちろん、雨水を利用して農業を行うことも不可能ではありません。しかし、雨の降らない日が続くと作物が枯れてしまうというリスクがあるほか、そもそも降水量の少ない地域では生産性が上がらず、農業で生計を立てることが難しくなるという問題があります。

こうした課題に対して、「地域環境工学」という学問があります。これは、ダムやため池、水路などの水利施設を整備することによって、農業用水を確保し、その水を安定的に農地に供給することで、地域農業の持続的な発展を支えるための学問です。

この分野では、水の流れを的確にコントロールするための知識や技術が求められます。その中心的な役割を果たすのが「水理学」です。

本コースでは、水理学を水理学Iと水理学IIに分けて、1年間かけてじっくりと学んでいきます。半年間で水理学を教える大学もある中で、地域環境工学の重要な基礎科目を1年間かけて学べるのは、このコースならではの特長です。

水理学Iでは、まず静水力学から始まり、連続式、ベルヌーイの定理、運動量方程式といった基本的かつ重要な法則を学びます。さらに、実践的な内容として管水路の水理計算についても取り扱います。

高校で学んだ数学や物理、大学1年生で学ぶ解析学などを基礎として、水の流れを支配する法則について、その物理的な意味を理解しながら、数学的な手法を駆使して、多様な水理現象に応用できる力を身につけることができます。 数学や物理が苦手な人にとっては、少しハードルが高く感じられるかもしれません。でも、たとえば身近にある川や水路の流れが、水理学を学ぶことでまったく違って見えるようになる――そんな瞬間を、ぜひ体験してほしいと思います。

受講学生のコメント

農学部 生物環境学科 地域環境工学コース 2年生 阿曽 直礼さん

この講義では、水の流れの中のさまざまな現象を物理的に表す方法について学びます。さまざまな現象を数値化することで、構造物の設計における強度計算や維持管理に役立てることができます。数字や聞き慣れない専門用語がたくさん出てきますが、先生が1から丁寧に教えてくださるので、心配することなく学ぶことができます。また、高校の授業のような20~30人程度の小クラスで学ぶので、質問も気軽にすることができます。

この講義を学ぶことで、水の流れの中の現象という複雑なものを数字で定量的に表すことができるようになり、この先の地域環境工学コースで学ぶことがとても楽しくなると思います。水の世界を通して農村や地域の発展に携わりたい方はぜひ地域環境工学コースに進み、この講義を履修してみて下さい。

農学部 生物環境学科 地域環境工学コース 2年生 渡邉 太一さん

私たちの生活に水は欠かせない存在です。その水はダムや浄水場、水道管など様々な施設、設備を通して私たちの元に送られています。この時、その場所を流れる水の速度や流量、水が与える力などを考慮しなければ、水が流れる施設や設備は簡単に壊れてしまうでしょう。そのようなときに必要になる学問が水理学です。水理学では流体の流速や流量、与える力などを定量化するなど流体を物理的に評価する方法を学びます。この授業を受けると水が持っている力の大きさを数字で確認することができて、毎授業が驚きの連続です。

身近な現象を理解できることはとても面白いです。内容だけ聞くと難しいと思ってしまうかもしれませんが、その時は先生がサポートしてくれるので安心です。ぜひ受講してみてください。