この授業では、環境・社会問題の生態的・歴史的な原因や、地域社会が直面する主な課題の現状を説明し、私たちの未来の選択に大きな影響を与える世界観について解説します。そして研究機関だけに限らず、様々な人々が協働で創り出している 「新たな常識」の最先端の事例を紹介します。

授業内容

本授業は社会共創学部の基礎力育成科目で、1年生の必修授業ということなので、受講生も多く大きな講義室で行われます。広い教室での授業のため、講義スタイルは学生が終始話を聞くというイメージで授業に参加しました。しかし、ルプレヒト先生は、グループワークやワークショップの時間を設けており、少し意外な印象を受けました。100人を超える授業ですので、ゼミとも違い、話し合いをする際は、たまたま近くに座った者同士で行うことになります。学生が話し合っている間は先生も様子を見て回り、時にその話し合いに参加していました。

今回の授業では、シナリオづくりと2×2分析についての説明がありました。2つの要素をあげて、その影響の高い低いを組み合わせることで4つのシナリオができ、それぞれのシナリオについて分析していきます。

具体例として「給食の4つのシナリオ」について話し合うグループワークを行いました。まず、地球の温暖化を要素とした軸と、食べ物がどこからくるか(国内or海外)を要素とした軸を設けることで、4つの給食の未来を考えます。そしてそれぞれどのような給食になるかというシナリオを作り、シナリオに対しての理想や落としどころなど、意見を出し合いながら、給食の未来は向かっているところと行きたいところが違うという結果を導きだしました。

分かりやすい例でしたので、考える時間は短かったですが、筋道を立てながら未来を見るということを体感できました。

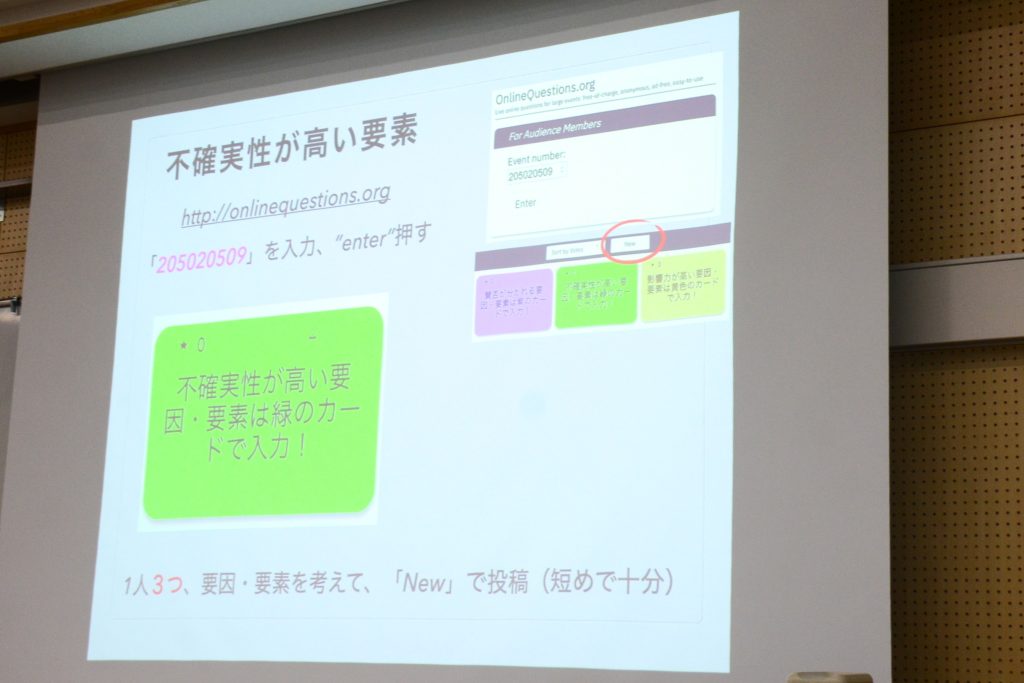

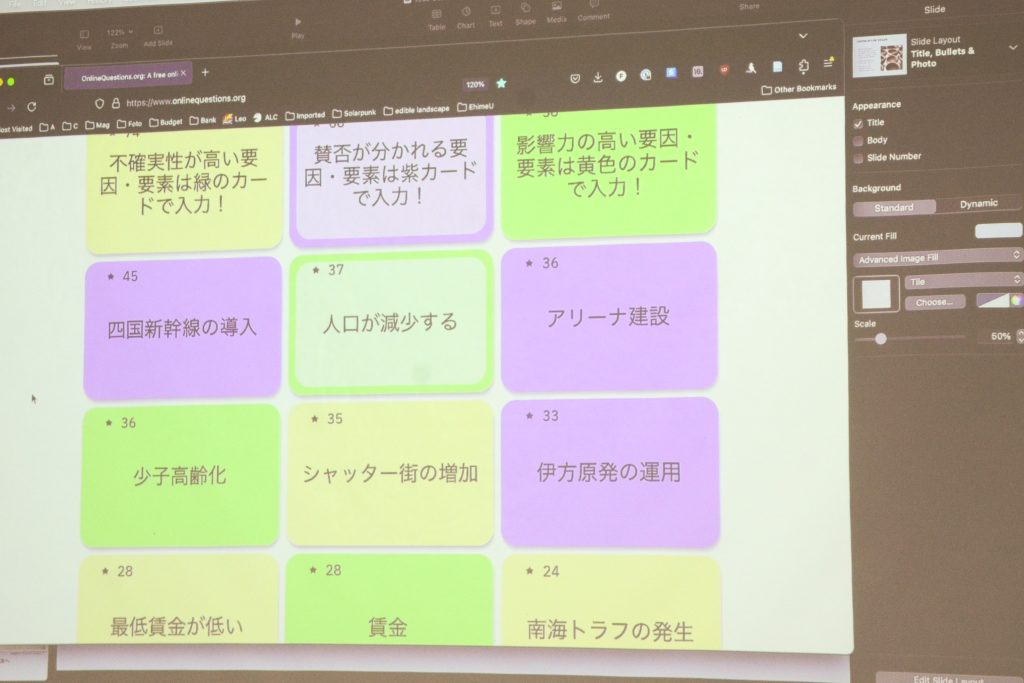

授業の後半にはOnlineQuestions.orgというオンラインツールを活用したワークショップがありました。「愛媛の未来」をテーマにした未来シナリオの作成に向けて、まずは受講生からシナリオ作りのベースとなる影響要因・要素を集めます。

愛媛の未来に影響力が高いもの、不確実性が高いもの(可能性は高くないかもしれないがあれば愛媛の未来がかわると思うもの)、賛否が分かれるものという3つの切り口が示され、学生は各自思いつくものをパソコンから入力していきます。皆が入力した影響要因・要素はオンラインツールにより共有されており、受講生の投票により絞り込みます。学生それぞれが持つ視点を集め、共有して皆でシナリオを考えることは、未来への視野を広げることにも繋がります。

今回の授業では要因・要素の決定までには至りませんでしたが、今後集まったデータをもとに、愛媛の未来のシナリオづくりを進めていき、授業の枠を超え、社会共創学部設置10周年記念(※1)の一環で行う大規模なワークショップを予定しているとのことです。

持続可能な社会の実現に向けて何ができるのかという問いはよく耳にしますが、本授業は、何ができるのかを見つけるための考え方のベースを学ぶことができる授業だと感じました。

※1【参考】社会共創学部10周年記念特設ページ

教員からのコメント

持続可能性という言葉を聞くと多くの人にとって、まずSDGs(持続可能な開発の目的)が思い浮かぶかもしれません。しかし、それは持続可能性科学の氷山の一角に過ぎません。実は、先進国にいる私たちの生活様式が、そのつもりはなかったはずなのに、世界中の人、生き物、生態系に様々な害を与えてしまっています。気候変動、生物種の絶滅危機、プラスチックの環境汚染などの環境問題だけでなく、富の不平等やジェンダー差別の社会問題も解決されなければ、今まで通りの生活を維持することが不可能です。世界は私たちが生きている間に、ほぼ確実に想像しにくいほど今と違った未来に向かっています。

しかし、未来は確定していません。持続可能性科学は人と環境の関係を理解するだけでなく、環境問題を人間文化の問題と位置付けて人と環境のあるべき姿を探る分野です。そのために本授業では危機の原因、現状、環境と社会の問題のつながり、成長の役割、社会転換の理論、世界中から集めてきた最先端の実例・政策案・取組、アートやフィクションでの人間中心主義の脱却方法、未来と向き合う手法についてなど、超学際的に文理融合を通じて考えます。毎回、学生がより詳しく聞きたいテーマをもう少し探って、学生自身が面白いと思った授業関連の記事・映画・歌・ゲームなどを仲間に紹介し合って議論してもらうことで、自分だけなら思いつかない視点や気づきの機会を提供したいと考えています。そして他人事で終わらないように、授業の二つの最後課題でみなさんに得た知識を使って、遊び感覚で「Half-Earth Socialism」という惑星危機管理ゲーム(※2)に挑戦し、多様な未来を想像していただきます。皆さんも一緒によりよい未来をデザインしていきませんか?

※2 惑星危機管理ゲーム「Half-Earth Socialism」

受講学生のコメント

社会共創学部環境デザイン学科 1年生 菅 莉菜子さん

持続可能性科学では、持続可能な社会について幅広い視点から学びます。例えば、環境負荷の視点や資本主義を中心とするさまざまな主義・主張、持続可能性の概念や人間社会の発展、SDGsといった数多くの分野を通してこれから先、私たちに何ができるのか、何をする必要があるのか、などについて考えていきます。また、世界と日本の違い、世界的に行われている活動なども紹介され、授業のたびに行われるグループワークをとおして、同じ課題に対する他の人の意見や考え方にも触れながら、自分の意見を深めていくこともできます。さらに、この授業では伝統知の大切さについても学び、伝統的に行われてきたことにどのような意味があったのかについて知ることができます。

持続可能性を学ぶことは、これからの私たちの生活を形作っていく上で、将来の世代にどのような世界を残すのか、ということを考えることにも繋がります。